【勉強のやり方】がわかるメリット

【勉強のやり方】がわかる大きなメリットとして、

1.短時間の学習でテストで得点できるようになる

2.嫌いな勉強が少し楽しくなる

3.自分で勉強できる力がつくので、今後の財産になる

の3つのことがあります。

この3つの結果として

・学校の成績が上がる

・自分のやりたいことのための時間ができる(バイト、部活、ゲーム、友人との遊びなど)

・苦手科目を克服できる

・行きたい高校、大学に合格できる

・なりたい職業に必要な資格が取れる

・宿題がラクになる

・嫌いな勉強時間を短くできる

・親にうるさく言われなくなる

・科目によっては勉強が楽しくなる(毎回テストで高得点が取れるので)

・学費を安くすませる(公立高校や国立大学に行くことで)

・塾に行かずにすむ(浮いたお金で欲しいものを買ってもらう交渉ができる)

などのメリットが得られるようになります。

実際に

効果的な【勉強のやり方】に取り組むことで

成績アップをアップすることができた

生徒たちの成績アップ例は下のリンクからご覧ください。

また科目別の詳しい勉強のやり方については、随時アップしていく予定です。

偏差値36の高校から難関私大や国立大学に合格

私自身、

小学生の時はテストで10点もとれないぐらいのひどい成績で

勉強が大嫌いだったのですが、

中学生の時に、【勉強のやり方】を知ることができたおかげで、

テストの成績が上がり、

偏差値36ぐらいの高校から

横浜国立大学 経営学部

広島大学 法学部

といった国立大学や

関西学院大学 経済学部

西南学院大学 経済学部 文学部

といった関西や九州の難関私立大学に

独学で合格することができました。

また、タイで3年ほど仕事をした際にも

2ヶ月ほど毎日1~1.5時間ぐらい学習で、

タイ語を日常生活や仕事で不自由しないレベルで

聞いたり喋ったりできるようになれました。

大学受験した当時の

私の勉強のやり方は、主に父からと

灘高校から東大の医学部に合格した

和田秀樹氏の著書『受験は要領』から

教えてもらったことをもとに

自分なりに試行錯誤しながらやっていった感じでした。

勉強ができるようになった人たちの共通点

自分自身の勉強のやり方の試行錯誤の体験や、

塾の講師や家庭教師の仕事で

多くの生徒たちの学習をサポートしていく中で、

勉強ができるようなった人たちには

共通点があることがだんだんとわかって来ました。

また、難関大学や司法試験などの難関試験に合格した人の体験談の本や、

勉強のやり方の本などを100冊以上読むことで、

ざっくりですが、

勉強ができるようになった人たちの共通点として

次のことがわかりました。

勉強ができるようになった人、

テストで高得点を取っている人たちの共通点

【1】ステップを踏んで学習している かなり簡単な問題集から

【2】基礎ができている

【3】問題集を中心に学習している

【4】ざっくり理解してから問題集で定着させている

理解してから暗記している

【5】問題集は自力で解いていない 最初から自力で問題を解いていない

【6】問題集を短期間に繰り返えしている 見た瞬間に答えや解き方がわかるまで

【7】勉強が楽しくなるような工夫をしている

マンガや予備校の講義系参考書、動画などを活用し、楽しく勉強できる工夫をしている

逆に、勉強が苦手な生徒たちは、この7つの逆のことをやっています。

勉強が苦手な人たちの共通点

【1】ステップを踏んでいない

いきなり塾で渡された難しい問題集や

学校ワークなどから取り組み途中で挫折してしまう

【2】基礎ができていない

学習内容がその時だけなんとなくわかっても、定着できない

【3】問題集を中心に学習していない

教科書を読んだり、まとめノートに時間を使っている

【4】ざっくり理解せず、いきなり問題集に取り組んでいる

なかなか勉強が進まなかったり、定着できないでいる

【5】問題集を初めから自力で解いている

〇✖をつけるだけで勉強を終え、

テストに必要な知識が身についていない

【6】問題集を繰り返していない

問題集やワークは1回から2回ぐらいやっただけの場合が多く、あまり定着できていない

【7】勉強が楽しくなるような工夫はほぼしていない

勉強が苦手な人のための【勉強のやり方】

【勉強のやり方】の本を読んでいて感じたことは、

①【勉強のやり方】の本自体が読むのが難しい

②勉強ができる人向けの【勉強のやり方】の本が多く、

勉強が苦手な生徒は挫折してしまう

③紹介されている問題集や参考書が

勉強ができる生徒向けで難しいものが多い

ということでした。

スタディルームには

勉強が苦手な生徒、

または苦手科目がある生徒がほとんどなため、

そういった勉強が苦手な生徒たちにも取り組みやすく、

実際にやって効果が上がった【勉強のやり方】や

オススメの問題集・参考書を紹介していきたいと思っています。

勉強が大嫌いだった小中高時代

私がどのようにして勉強のやり方を知り、

具体的にどうしてたかなどを紹介したいと思います。

多くの学生がそうだと思うのですが、

私も小中高の12年間を通し勉強が大嫌いでした。

「なんでこんな意味がないことを勉強しなきゃいけないんだ」

「因数分解の勉強なんていらないだろう」

「国文法や古文や漢文、歴史なんか知ってなんの意味があるの」

などなど‥

小中高の12年間、学校では

宿題もほとんどやったことがなく、

ノートも全くと言っていいぐらいとったことがなく、

授業も寝てるか、教科書に落書きするか、窓の外を眺めているか

といった感じでした。

小学生

小学生の時のテストでは、

算数の計算問題以外は

全くわからなかったので、

100点中10点いかないことがほとんどでした。

テストの度に、

「今回も一つもわかる問題がないなぁ」

と思いながら、

テスト中はやることがなく、

いつもぐっすり寝ていました。

幸い、私が育った福岡県の筑豊というところは、

私のようにまったく勉強しない人たちが多い土地柄(?)のおかげもあり、

あまり目立たずにやり過ごすことができました。

こんな感じの学生をよく見かける土地柄でした。

中学生

中学になり、

「さすがにこのままではヤバイな」と感じ始め

「できるだけ短い勉強時間でテストで得点できるには、

どうしたらいいのかな」

と考えるようになりました。

まず手始めに進研ゼミをやって見たのですが、

1ページの文字の量が多く、

また文字が小さいこともあり、

あっという間に挫折。

学校の授業を聞いても

教科書を読んでも、

ほとんどわかなかったこともあり、

英語では『教科書ガイド』を活用したり

その他の科目についても

文字が大きく

1ページの問題数が少ない問題集に

先に答えを書き込みながら覚えていくなど

自分なりの方法を見つけ、

国語以外のテストでは、90点前後取れるようになりました。

国語以外の科目は、

問題集とほぼ同じ問題しか出題されなかったこともあり、

問題集の問題と答えをセットで

繰り返し読みながら覚えていくと

90点前後取れるといった感じでした。

今振り返って思うのは、

この時使用した問題集がとてもわかりやすく、

取り組みやすかったことが

成績アップを実現できた一番の要因だと思います。

1ページの問題の数が少なく、

文字も大きかったおかげで

勉強が苦手で、

授業を聞いてもほとんど理解できない自分でも

読み進めることができ、

繰り返し何度か読んでいくうちに

自然と問題と答えをセットで覚えることができました。

現在、その問題集は販売されていないそうで、

すごく残念なのですが、

今の中学生の問題集で例えると

『ひとつひとつわかりやすく』と

『とってもやさしい』と

『くもんの基礎がため100% できた!』

があわさった感じで、

サイズもひとまわり大きな問題集だったので、

文字も大きくすごく取り組みやすいものでした。

高校生

高校生になり、大学に行きたいと思うようになったとき

和田秀樹氏の著書『受験は要領』を読み、

数学の勉強のやり方を知ることで、

数学を得意科目にすることができました。

私がやった具体的な数学の勉強法については、

下のリンク先の終わりのほうに書いています。

音読で英語が得意科目に

英語については、父から

「英語で辞書を引いたり、英文を訳したりするのは、

ほんとど力がつかないから、

単語訳や和訳がついたもので勉強したほうがいい」

「意味のわかる英文を繰り返し音読すると英文を読む力がつく」

と言われ、音読を続けていくと

いつの間にか英語の模試で

何度も見直しができるぐらい時間があまるようになり、

英語を得意科目にすることができました。

父は、九州大学卒業後、国家一種試験に合格し、

裁判所に勤務していたのですが、

英語だけでなく、

フランス語、ドイツ語、イタリア語、タイ語ができ、

よくフランス語やドイツ語でサルトルなどの哲学書を読んでいました。

勉強や語学が得意な父が言うことだから、

そうなんだろうと思い、

中学、高校と辞書を引くことも

英文を和訳したこともほとんどありませんでした。

当時の具体的な私の英語の勉強のやり方は、

最初に日本語訳を読み、

英文と日本語訳を1文ずつ照らし合わせながら

単語の意味をひとつずつ確認し、

英文の意味がわかるようになったら、

ひたすら音読だけしていました。

そのおかげで、高校入試やほとんどの大学入試でも

英語のテストをかなり余裕を持って終えることができ、

何度も見直しする時間を持つことができました。

英文法問題の攻略法

また、父から

「問題集は覚えようとせずに、

何度も繰り返し読むと自然と覚えてしまうから、

何度も繰り返し読むといいよ」

と教わり、

今でいうネクステのような

英文法の問題集に取り組んだのですが、

解説が少なすぎて挫折することに。

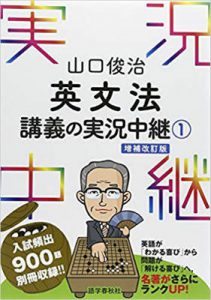

その後、

『英文法講義の実況中継』など

講義系の参考書を2、3冊ほど読み、

英文法のポイントをざっくり理解してから

再度、その問題集に取り組むと

解説がある程度理解できるようなっていたので

いつものように赤ペンで答えを記入し

毎日20分ほど、覚えようとせず、

眺める感じで読むようにしていました。

|

問題集を覚えることは、 私が大学受験したのは今から25年以上前で |

およそ10周を超えたぐらいから、

半分ぐらいの問題が、

問題を見た瞬間答えがわかるようになり、

20周ぐらい読んだ頃には、

ほとんどの問題が、

問題を見た瞬間に答えがわかるようになれました。

そのような状態になって気づいたことは、

模試や大学入試の英文法の問題のほぼ9割近くが、

ネクステのような問題集とほぼ同じ問題が

繰り返し出題されていたということでした。

文法問題は20周を超えてからは、

ほとんど間違わなくなり、

音読で英文が速く正確に読めるようなったこと、

文中で覚えた単語は忘れづらいため、

単語の量が音読するごとに増えていったことなどもあり、

英語もかなり得意科目にすることができました。

苦労した現代文

英語と数学を得意科目にできたこともあり、

「つぎは、現代文をなんとかできるようになりたい」

と思うようになりました。

「本を読むと国語が得意になれる」

とよく学校の先生たちが言っていたこと、

私のうちは本を1ページ読むと、

お小遣いが1円もらえることになっていたこと

の2つの理由から、

私はかなりたくさんの本を読んだのですが、

模試の現代文は全くと言っていいぐらい、

いつもチンプンカンプンでした。

ちなみにいくら本をたくさん読んでも、

現代文はできるようにならないので

皆は私のように騙されないよう気をつけてください。

|

高校生が、現代文の模試や入試で ①問題文の読み方 ②設問の解き方 ③用語と背景知識(入試現代文を理解するために必要) の3つをマスターする必要があります。 これらは、 適切な問題集を、 より具体的には、 ①作者のイイタイコトへのマーキングのルールと ②設問の解き方(即答法)や、選択肢の間違いのパターンになれる ③セルフレクチャーを繰り返し、自分で問題の解説ができるようになる ④わかりやすい解説の問題集を などが必要です。 詳しい現代文の勉強のやり方も近々アップします。 多くの生徒たちがこの方法で、

|

話を当時に戻します。

現代文については、なかなか勉強法が見いだせず

進研ゼミやZ会の通信添削を1年ほどやってみたり

ラジオ講座をやったりと

いろいろとやったのですが、いっこうにできるようにならず

ほぼ諦めかけていました。

そんな時、私を救ってくれた問題集が

『田村の現代文講義』でした。

講義形式の解説でわかりやすくスラスラ読めたこともあり、

自分で本文と問題の解説ができるようになるまで

本文、問題、解説を繰り返し読みました。

2冊ほど同じように繰り返したことで、

入試現代文の読み方

設問の解き方

間違いの選択肢のパターン

などがわかるようになり、

その後の模試では、自分でも驚くぐらい

現代文ができるようになっていました。

数学や英語の問題集は10〜20周以上

英語の音読では30〜50周ぐらい繰り返していたのですが、

現代文だけは

自力で解かないとできるようにならないとの思い込みがあり、

長年、自力で問題を解き続けていました。

進研ゼミやZ会も苦労して自力で問題を解いていたのですが、

その時は、解いても解いてもよくわからないという状況が続き

本当に現代文の勉強が苦痛でした。

それを自力で解かずに、

自分で本文と問題の解説ができるようになる

という方向に勉強のやり方を変えることで

あれほど苦手で苦痛だった現代文を

得意科目に変えることができました。