問題が解けるようになる【問題集の取り組み方】

ここからは具体的に

問題が解けるようになるための【問題集の取り組み方】を

説明していきたいと思います。

大まかな問題集の取り組み方は次のような流れです。

英語、国語、理科、社会は

大まかにこの流れで取り組むといいです。

数学については、計算問題と関数・図形などで

取り組み方が違うので、

こちらを参考にしてください。

ステップ1 答えを【赤ペン】で記入

まずは問題集に

【赤ペン】で解答を見ながら

問題の答えを記入していきます。

この時、問題を読みながらやっても、

読まずにただ書き写しても

読まずにただ書き写しても

どちらでもOKです。

答えを【赤ペン】で書いているうちに、

テストに出るポイントが自然とわかってきます。

ステップ2 問題と答えと解説を読む(3~5回)

記入が終えたら、

次に、【赤ペン】で記入した問題集の

問題⇨解説⇨解答

と、【なぜその答えになるのかをきちんと理解すること】

に重点をおき読んでいきましょう。

解説を読み、

【なぜその答えになるのかを理解すること】

はとても大切です。

ざっと3~5回ぐらい読みましょう。

試験には、問題集とほとんど同じような問題が出ます。

1〜2周目までは、

きちんと理解する必要があるため

時間もかかり大変なのですが、

3周目からは半分以下の時間で

スラスラ進めることができます。

4〜6周ぐらいざっと繰り返すと、

ほとんどの問題が

見た瞬間に答えや解き方がわかるようになってきます。

見た瞬間に答えや解き方がわかる問題が

増えれば増えるほど

テストの得点はアップします。

最初の1〜2周を乗り越え

問題を見た瞬間に

答えや解き方がわかるようになるまで

できるだけ繰り返し読みましょう。

|

解説を読むと理解が深まり また繰り返し読んでいるうちに また繰り返したことは

|

ステップ2での注意事項

※1 問題は答えだけでなく、必ず解説も読み、

大切だと思うところには

蛍光ペンでラインを引くようにしましょう

※2 解説を読んでも

【なぜその答えになるのよくわからない問題】

【よく理解できない問題】

に⭐️印をつけ、

付箋を貼って

学校や塾の先生やわかりそうな友人や家族などに

なぜその答えになるのかを

確認し理解するようにしましょう。

※3 数学や理科の計算問題などは、

答えだけでなく必ず式も書いておきましょう。

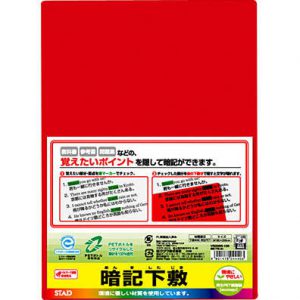

ステップ3 赤シートでチェックテスト(2~3回)

7~8割ぐらい覚えたかなと思ったら、

赤シートでチェックテストをしていきましょう。

間違った問題には、必ず『正』の字をつけ、

チェックテストの度にすぐに見直して覚えなおしてから、

次のチェックテストを行います。

「赤シートでチェックテストは面倒‥」

「赤シートだと書いた答えがうっすら見えてやりにくい」

という人は、

もう一冊同じ問題集を用意して、

そちらでテストするのもオススメです。

2冊同じ問題集を買ってやっている生徒たちも結構います。

自分も受験の時は、そうしました。

チェックテストを2〜3回やっているうちに、

試験に出る問題とその答えを

いつの間にかほとんど覚えられてしまいます。

ステップ4 間違った問題の覚え直し

チェックテストで、『正』の字がついた問題を

もう一度全部覚え直してから、

最後のチェックテストに取り組みましょう。

全問正解できたらその問題集は終了です。

流れの中でも言ったのですが、

問題集の取り組み方の

最も大切な2つのポイントを

もう一度確認しておきましょう。

ポイント1

解説と答えを読んでも、

『なぜその答えになるのか』

よく理解できない問題には⭐️印をつけ、

必ず塾や先生に確認して

理解するようにしましょう。

ポイント2

どの問題も、

問題を見た瞬間に答えがわかるまで

繰り返し読みましょう。