数学の苦手な人の共通点をまとめて見ました。

数学の問題集の具体的な取り組み方については、

問題集の取り組み方(数学編)>を読んでください。

数学が苦手な人の共通点と解決策

その1:基礎ができていない

(難しい問題集をやっている)

【何をやっていいのかわからず勉強していない】

又は、

【基礎ができていないのに

難しい問題集を時間をかけて取り組み、

ほとんど力がついていない】

といったケースを本当によく見かけます。

このパターンは特に通っている塾で

難しい問題集

(新中問題集、keyワーク、フォレスタ、

iワーク、シリウス、必修テキストなど)

にいきなり取り組んでいる、

または進研ゼミに取り組んでいる生徒によく見られます。

|

進研ゼミはイラストなども多く、 偏差値65ぐらいの生徒や、 |

数学は基礎力が特に大切な科目なので、

まずは簡単な問題をスラスラ解けるようになってから

標準問題などに取り組まないと

時間がかかるわりに、

あまり学習した内容が身につきません。

解決策

➡︎『とってもやさしい数学』

→『数学の要点』又は

『くもんの基礎がため100%』と

やさしい問題からステップを踏んで学習を進め、

まずは基礎をしっかり固めましょう。

やさしい問題から取り組んだ方が、

勉強もサクサク進み、

基礎力も自然と着実についていきます。

また、これらの問題集で、

これまでに学習した中の

苦手な分野を克服していきましょう。

『とってもやさしい数学』だけだと、

問題量が少なく、

本当に基本的な内容の確認しかできません。

『数学の要点』又は

『くもんの基礎がため100%』まで取り組むと、

基礎力ができ苦手意識がなくなる生徒たちが多いです。

→

→  又は

又は

※『くもんの基礎がため100%』には、

問題の詳しい解説のあるのですが、

問題の例題のようなものがないため、

問題の解き方がわからない時などは、

『やさしい中学数学』

を読んで確認した方が

スムーズに学習を進められます。

その2:問題の演習量が少ない

数学は運動や楽器の練習と同じで、

その分野を理解を定着するためには、

ある程度の問題量をトレーニングする必要があります。

解決策

➡︎問題演習するための問題集は、

これまでの経験から

書き込みができる問題集がオススメです。

苦手分野の克服だけでよければ、

一番オススメなのは『数学の要点』で、

問題の量も苦手克服には十分です。

定期テストで80点以上目指す場合は、

『くもんの基礎がため100%』や

『iワーク』ぐらいの問題数をこなす必要があります。

その3:繰り返しが足りない

計算問題はある程度の問題数をやっていくうちに

だんだんと計算の流れに慣れ解けるようになってくるのですが、

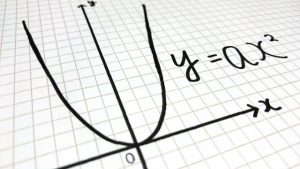

計算問題以外の問題

(文章問題、関数、図形、確率、データの整理など)は、

1、2回解いただけで、できるようになれるのは

学年でトップクラスのかなり数学が得意な生徒だけです。

テストでは1、2回解いただけでは、

できない問題の方が多いため

かなり厳しい結果になってしまいます。

解決策

➡︎普通は4〜7回ぐらい繰り返すことで、

できるようになります。

毎回解いていると時間がかかってしまい

他の教科の勉強ができなくなる場合もあるので、

最初の3〜5回までは自力で解かずに、

問題と解説を繰り返し読み、

見た瞬間に解き方がわかるようになったと思ったら

本当にできるか実際に解いてみるといった方法がオススメです。

その4:途中式を飛ばす

途中式を面倒で飛ばしてしまい、

飛ばしたところで間違っていることがとても多いです。

解決策

➡︎途中式はひとつひとつきちんと書くように心がけましょう。

その方が結局は正確に早く計算できます。

その5:図を書かない(図が書けない)

苦手な生徒ほど図を書かずに解こうとして

わからなくなっていることが多いです。

解決策

➡︎「図をどうやって書いたらいいのかわからない」

「どのような問題には図が必要なのかわからない」

といった生徒たちも多くいると思うので、

最初に解説などを読み、

まずは、どのような問題の場合には

図を書く必要があるかを知り、

どのように図を書いたらいいのかを

ひとつづつ学習していきましょう。

その6:計算式や文字などを小さく書く

理由はわからないのですが、

数学が苦手な生徒のほとんどが、

計算式や文字などを小さく書くことが多いです。

計算式や文字などを小さく書くことが多いです。

計算式や文字が小さいため、

自分でも何をやっているのか

途中でわからなくなってしまっていたり、

どこで計算を間違ったのか

わからなくなっているケースを本当によく見かけます。

解決策

➡︎文字や計算式はできるだけ大きく書きましょう。

勉強の時は汚い字でも自分がわかりさえすれば大丈夫です。

文章問題や関数、図形などは

1題に1ページぐらい使った方が、

解き方の流れやどこで計算を間違えたのかなどが

よくわかりオススメです。